米卸業界の寡占化、在庫隠しによる米価格の混乱

最初に「卸売業者」ずべてが売り控えをしていたわけではありません。適正に出荷していた業者も存在します。

備蓄米放出で大騒ぎとなったお米ですが、業者が売り控えしてなければ、ここまで混乱を起こすことは無かったと思います。

卸売業者だけが悪いのでは無く、制度の建て付けが限界を超えており、主食米を守るために政府は策を講ずるべきではないでしょうか。

卸売業者による売り控え、価格コントロールが招いた結果

令和5年から令和6年にかけて、日本の米市場は異例の混乱に見舞われた。猛暑による不作、価格高騰、そして令和6年産米の在庫滞留。これらの背景には、米卸売業界の寡占構造と情報の非対称性が深く関係している。

🔄 大手卸売業者間の「横の取引」の実態

- 農林水産省の資料によると、米の流通では「相対取引」が主流であり、大手卸売業者同士が長期契約や大ロットで直接取引するケースが多い。

- こうした取引は、価格が安定しやすい反面、外部からは価格形成の過程が見えにくくなる。

- 帝国データバンクの調査でも、米卸業者は全国に約1800社存在し、そのうち売上100億円以上の大手が全体の47.5%の売上を占めるなど、業界の寡占化が進んでいることが示されています。

高騰と「米不足」報道の裏側

令和5年産米は猛暑の影響で収量が減少し、卸価格は1.5〜2倍に高騰。市場では「米不足」報道が相次ぎ、外食産業や米店は仕入れに苦しんだ。しかし、後に判明したのは、実際には「米がない」のではなく、「売られていなかった」こと。複数の卸業者が在庫を温存し、初売りを控えていたのだ。

令和6年産米の供給過剰と価格崩壊

前年の混乱を受けて、農家やJAは作付けを増加。令和6年産米は豊作となり、供給量は前年比で56万トン増加した。ところが、消費者の買い控えや外食産業の慎重姿勢が続き、米は売れずに卸業者の倉庫に滞留。価格は下落し、卸業者の損失が拡大した。

卸業者の「自業自得」か、それとも制度の限界か

高値で仕入れた米が売れず、一部卸業者は「国に買い取ってほしい」と要望。これに対し、「リスクを取ったのは自己判断では?」という批判も出ている。確かに、在庫温存や初売り控えは業者の戦略的判断だが、背景には農政の需給調整の不備や統計の不透明さもある。

寡占構造と横の取引の影響

米卸売業界では、大手業者同士による横の取引が広く行われている。これは談合ではないが、価格形成が業者間契約に依存し、市場の透明性が損なわれる要因となっている。価格が似通いすぎることから「足並みが揃いすぎている」との疑念も生じている。

今後の課題:情報の可視化と制度改革

この混乱は、単なる需給ミスではなく、構造的な問題の露呈である。農水省の統計と実態の乖離、卸業者の在庫戦略、消費者心理の変化。これらを可視化し、制度的な改善につなげることが求められている。

🧭 備蓄米は「失敗」ではなく「機能不全」

備蓄米制度そのものが無意味だったわけではありませんが、運用の遅れと情報の不透明さが重なり、価格安定という本来の目的を果たせなかったという点で、「制度の機能不全」と言えるでしょう。

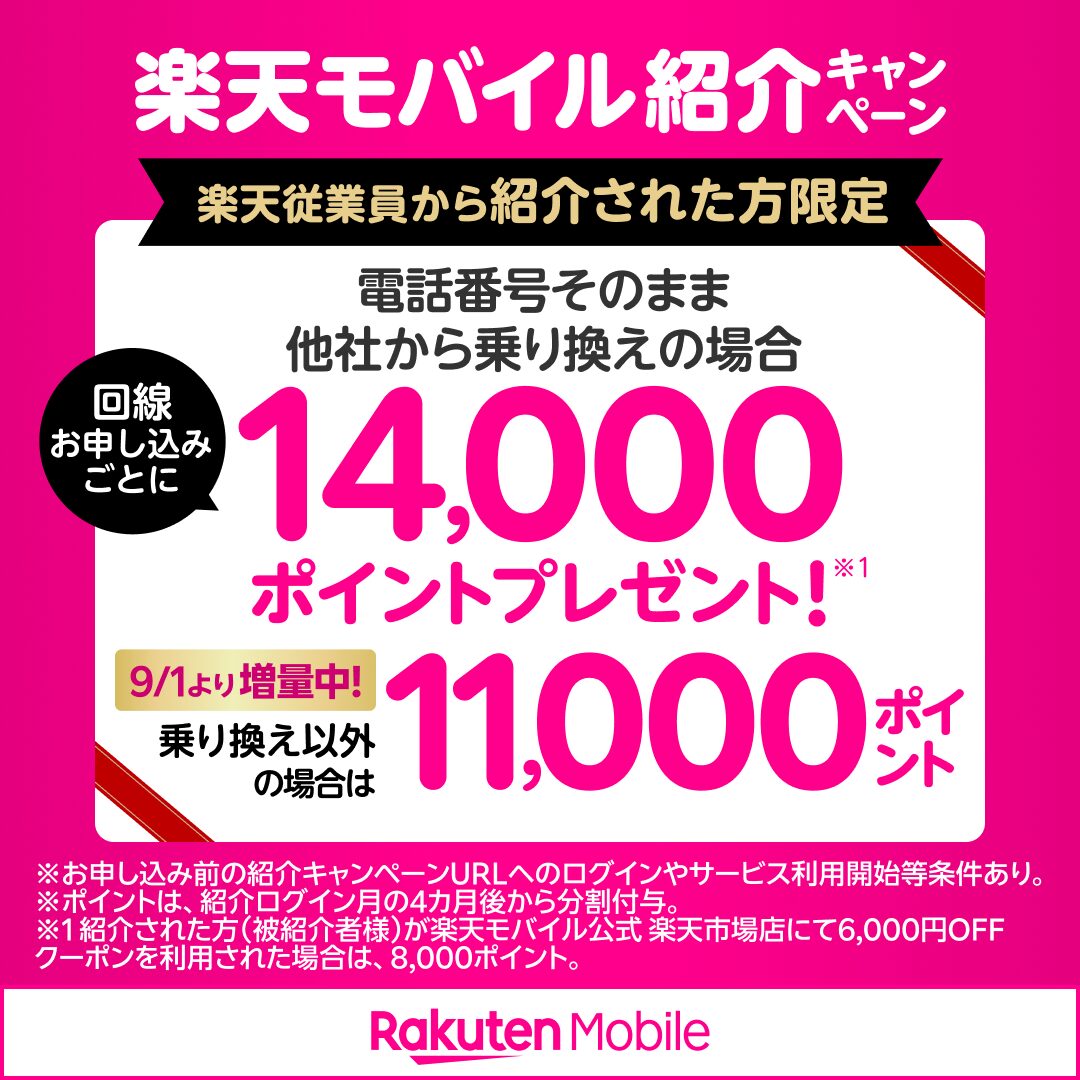

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17d6d998.a7c60c45.17d6d999.0f382150/?me_id=1313634&item_id=10000106&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbell-hammer-shop%2Fcabinet%2F04483050%2Flsbhg%2Fimgrc0073910752.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません